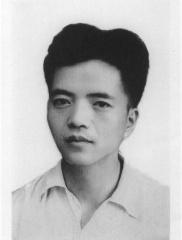

年青时期的林样治(1926-1980)

怀念林祥治

——回忆、感伤和遗憾

苏良沛

1944年初,我在贺天熙家结识了一拨热爱文学的青少年,大多是他七弟天镛、小妹惠君在蜀华中学的同学。林祥治就是其中之一。那时,我和天熙(老六)是自发秘密组织“社会主义革命小组”的成员。这个小组是由我哥哥苏良信(苏菲)、达风德(达昭)、朱慎修(朱实)我们五六个职业青年和大学生一起组成的。目标是驱逐日寇,反对专制独裁,争取民主自由;以马列主义为信念,以《新华日报》为行动指南。当时地下党还处在“长期埋伏”阶段,不仅我们找党难,我在齐鲁大学“社会主义研究会”的五个同学也都是“白丁”,甚至当年秋天各大学秘密组成的“民主青年协会”也是由几个独立作战的党员相互合作搞起来的。他们同样渴望、等待地方党组织的领导,直到年底才正式接上党的关系。

我和天镛经小组决定参加和组织的这个读书会,简称R·A·(Reading Association的缩写)。我们把学习内容从文艺转向马克思主义ABC,从《大众哲学》开始,依次是社会发展史、政治经济学,并随时延伸到《新华日报》时事述评和政论主张。由于对现实原本就有一定认识,青少年又容易接受新思维新观念,再经过系统学习,兴致越来越高。理性趋同显明了,但年龄与学历有差别,内心思想不易沟通。对此,老六出了个好点子:平时自学,每星期日讨论半天不够,用互相通信来弥补。于是交流心得,谈感想,讲愿望,相互了解,增进信任,大多亲似兄弟姐妹,以致终身难忘。林祥治勤奋学习,热忱直爽,写的东西,字里行间常令我感到他有涌泻不完的生命活力。读书会的成员不断增加,最高时达到30人。核心小组最早增加了骆恕远,后来又增加贺天镛、贺惠君、李晓耘。而最令人高兴的是1944年底,党派来领导“民协”的人是正在读金陵大学农经系的王煜(王宇光),他是贺天熙的表哥(四老表),他们两家都住在同一条街(四道街)。虽然“民协”当时只在大学里发展组织,我和老六都是“民协”早期会员,有事就找他,很方便。

1945年春,《新华日报》号召知识分子支援解放区和下蒋管区农村,准备最后打败日本,建立独立、自由、民主、富强的新中国。老六说,著名民主教授李相符据说是曾经打过游击的老党员,便决定请他来给读书会的骨干们做一次行动报告。暮春时节,温馨的一天。全体核心组成员和林祥治、刘德昆(刘黎平)、彭云开(彭我予)、范兆麟、王培德等十余人,把我的小卧室挤得满满的。老六陪着李相符来了。他慈祥、刚毅、爽朗,开门见山就直接介绍新开辟的大洪山解放区的情况和在蒋管区搞群众运动的要点和经验。六十多年过去了,除了早已离去的贺天熙、骆恕远、林祥治等,当时参加聚会的成员,包括我这个现已84岁老人在内的幸存者们,只要自己还会思考,就忘不掉那个热血沸腾的情景。

至于我们每个人该如何走,李相符叫贺天熙去找王煜安排。从此我们才知道,这个“四老表”原来是地下组织的重要人物(川康特委和成都工委委员)。最后决定,首批去中原解放区的是贺天熙、贺天镛、刘德昆、彭云开、王培德、范兆麟,还加上远在汉源县被急忙召来的老六热恋的表妹曹慧琳(曹琳)。临行前来我家聚会的,还有川大学生胡忠志(铁华)、孙明华等人。我们在牛市口小客店陪同他们度过一个长谈之夜,清晨才送他们上汽车东去。范兆麟是稍后被送走的。不久王煜就告诉我,去中原的路不通了,叫我把剩下的人找来开会(地址是北门北巷子林祥治家),听他讲形势,传达中共“七大”精神,要我们认真学习《论联合政府》。8月15日日本投降后,王煜就叫我去中江农村的龙台中学,随后又安排骆恕远到中江县城简师校工作。

寒假我回成都时,我家已成了《学生报》的“编辑加发行”部了。苏菲是编辑兼发行、联络,由贺惠君协助。李晓耘、林祥治、罗越原等都在张罗奔忙,搞得热火朝天。我也被留下来任编辑,并复学参加大学学运。刘文范是负总责的总干事,是受中共南方局青委负责人刘光的委托来成都,由王煜领导把《学生报》创办起来的。那是一份以中学生为主要对象的周刊小报。编委会由刘本人和朱声(即方然,负主要责任)、刘令蒙(杜谷)、苏菲和我组成。林祥治是助理编辑。稍后由贺惠君介绍来的华西协中学生罗泽普(罗洛)和其他一些人都参加助编和发行工作。

《学生报》社社员就不下40人(但来去流动性大),另外通讯员更多,遍布各中学,影响很大,波及省外。但由于经费困难和其他原因,1946年夏秋之交便停刊了。与此同时,贺天熙夫妇因中原突围未成功,被武汉党组织派回成都,但有家归不得,贺天熙还是落脚我家,曹住李晓芸家。贺已在中原入党,便通知王煜来接上关系,下半年才化名王一然去遂宁涪江女中。这年冬天,我在一家小报——《民风日报》任副刊编辑兼搞校对。日报每天都得出副刊,编写筹稿很难。一天碰见林祥治,便请他帮忙拉稿,他爽快地答应了。几天后便同一个朋友(记不清是谁了)来对我说,他们的条件是每周让出一天(或两天)由他们来出专刊。于是,以“泥土”命名的专刊,就经我手在《民风日报》上出现了。好像第一期就发表了阿垅署名的长文“黑大理石雕像”。文艺我本不在行,但觉得他只强调作品的艺术深度,有轻视普及大众化之嫌,就不揣冒昧,随即发表一篇有点不同意见的“商榷”短评。很快我就离开《民风日报》去蓬溪县中教书去了。后来只听说林祥治发表过“商榷之商榷”的文章。我认为老朋友间不同意见是常事,也没有找来看了。去蓬溪途经遂宁,与贺天熙相聚,又结识了许述之和王朴两位好同志,我同他们很契合。但他俩都死得太早:许是解放初死于土匪叛乱,王朴是在省计委任科长时“内部肃反”被审查,“反右”中打成右派,又因劳动伤残躺在床上生褥疮,“文革”中被打死的。

就我所知,1955年反胡风、“肃反”一来,几乎《学生报》的所有成员(包括一些通讯员)都受到程度不同的打击。因为方然是“胡风反革命集团骨干”,林祥治、罗洛因方然而认识胡风,也在运动中成为重点,林祥治还成了“胡风反革命集团在成都的一个领导人”,被整得精神失常,被整疯。妻子与他离婚,把孩子也带走了。我在《学生报》工作中与方然无个人接触,他在报社呆的时间不长,较早就去重庆了,从此也就未见其人。出乎意料的是,运动一来我就天天被批斗,被隔离、“监护”起来,我爱人李晓芸临产也不能管。任凭我怎样详细地交代实际情况,总还是“不老实”。幸好,此前我听过老区来的同志摆谈过“整风”、“抢救”运动中许多可怕的经历甚至“血的教训”,最终还是水落石出,搞错了。这如同给我种了牛痘,所以我虽反感却冷静坦然。加之我是成都解放后几天才从川北回来,林祥治一直在川南工作,没有见过面,也从未通过信。我从川西区党委到四川省委和成都市委,一直是在统战部工作,忙于业务,对文艺、诗歌、小说一概不沾。有天在机关院里碰见一位平时比较融洽的领导同志,当时的“肃反”领导小组成员。我对他说:“不要天天这样逼斗嘛!不要风声鹤唳,草木皆兵。证据和见证人都很多,一调查就清楚了。也不要太夸大敌人的力量。”第二天批斗时,突然栽诬我说过“这是地上党整地下党”。简直荒唐之至!好言逆耳,毫无办法,等最后结论吧。到做结论时,又想安我个“受胡风思想影响”,因为我(曾经)“把他们当成进步朋友”,“跟胡风反革命划不请界限”,“林祥治都说他同你并无原则分歧嘛!”我说:“所谓受影响没有根据。我是学历史和哲学的,离文艺太远,也从不认识胡风,没读过他的文章,他的‘三十万言书’也没看,实在没兴趣。只在人民日报上知道他们解放以来地位颇高,胡风是全国人大代表,恐怕还不只此。中央定他们‘反革命集团,是1955年的事,要我十年前就划清界限是不可能的,这不是要求我十年前就该超过中央的水平吗?林祥治先认识我,很久后才认识方然、胡风,以后又入党,解放后我们没往来,凭什么划清界限呢?”往返争辩多次,总是想压服我,后来仅删掉了“思想影响”,承认加上“表现进步”等倒通不通、含糊其辞的话。但就此埋下“反右运动”时定我“反对肃反”的罪名,后又加定“情节严重,态度恶劣”,开除党籍开除公职,下地狱,九死一生,直到1979年才洗去不实之词,回到人间。但贺天熙在“文革”中被迫自杀。林祥治长期挨斗,整得疯疯癫癫,时醒时昏。他独自走来金家坝老宅看我们,恰恰都不在家;苏成纪陪我去看望他时,那红砖房屋又空不见人!参加遗体告别时,看到的竟是比以前更枯瘦的小尸体。一下子悲从中来,情何以堪!

林祥治是那么热情、重友谊的人,讨论发言常常激动得满脸通红。记得读书会结束分别时互赠纪念物,不知他从哪里弄到一本我常称赞又不曾买到的李达的巨著《社会学大纲》送给我。记得我和李晓芸举行婚礼那晚上,朋友们挤满老宅,独幕剧,诗朗诵,一起唱歌,人声鼎沸,他的欢呼声却最高、最尖锐。还记得1947年底,成都“民协”已在中学发展壮大起来,党市工委为恢复《学生报》,叫我参加筹备,又由川大师范学院出面,改名《学生》半月刊(后为周刊),以《学生报》老成员为基础,增加些新同志组成。在里面发展党员,建立党支部(我任支书),直接受市委委员王放和书记洪德铭领导。我邀约林祥治和罗泽浦虽未成功,但他们创办的文艺刊物《呼吸》每印出时,他便亲自赠送我一册。后来听贺天熙说,林祥治已经入党,并去仁寿县农村工作,终于脱离了文人间的是非漩涡,我真为他高兴。就这么样一个忠诚的马克思理想主义者,平反后三几个月就默默死去,年仅五十四岁,生命之火就熄灭了,人世间竟如此的不公平啊!至今每想起他,必然就联想到含冤惨死的贺天熙、王朴、卞重云和那么多为民族解放、为民主自由顽强战斗、打败敌人才活下来的勇士仁人,却一个个被所谓的“自己人”迫害、凌辱、打死,这又是为什么?难道轻轻一句“过去的就让它过去吧”、 “不要再提,忘掉了吧”等等,就应该真的不提、不反思了吗?“前事不忘,后事之师”,“忘掉过去就意味着背叛。”这些古圣先哲的至理名言,就被眼下舒适的日子代替了吗?自己的良心答应吗?历史会答应吗?不找出祸根、从制度上拿掉,行吗?我们的国家、民族又怎么办呢?!

最后,谨用一首旧作来暂作结束吧:

临江仙

——读完《亮剑》为陈与义续貂

忆当年读书会友

豪情理想青春

宵旰探究苦求真

自由民主路

天涯砺同心

六十余年如一梦

此身虽在堪惊

试登楼顶看新晴

忠魂何渺渺

依约远芳青